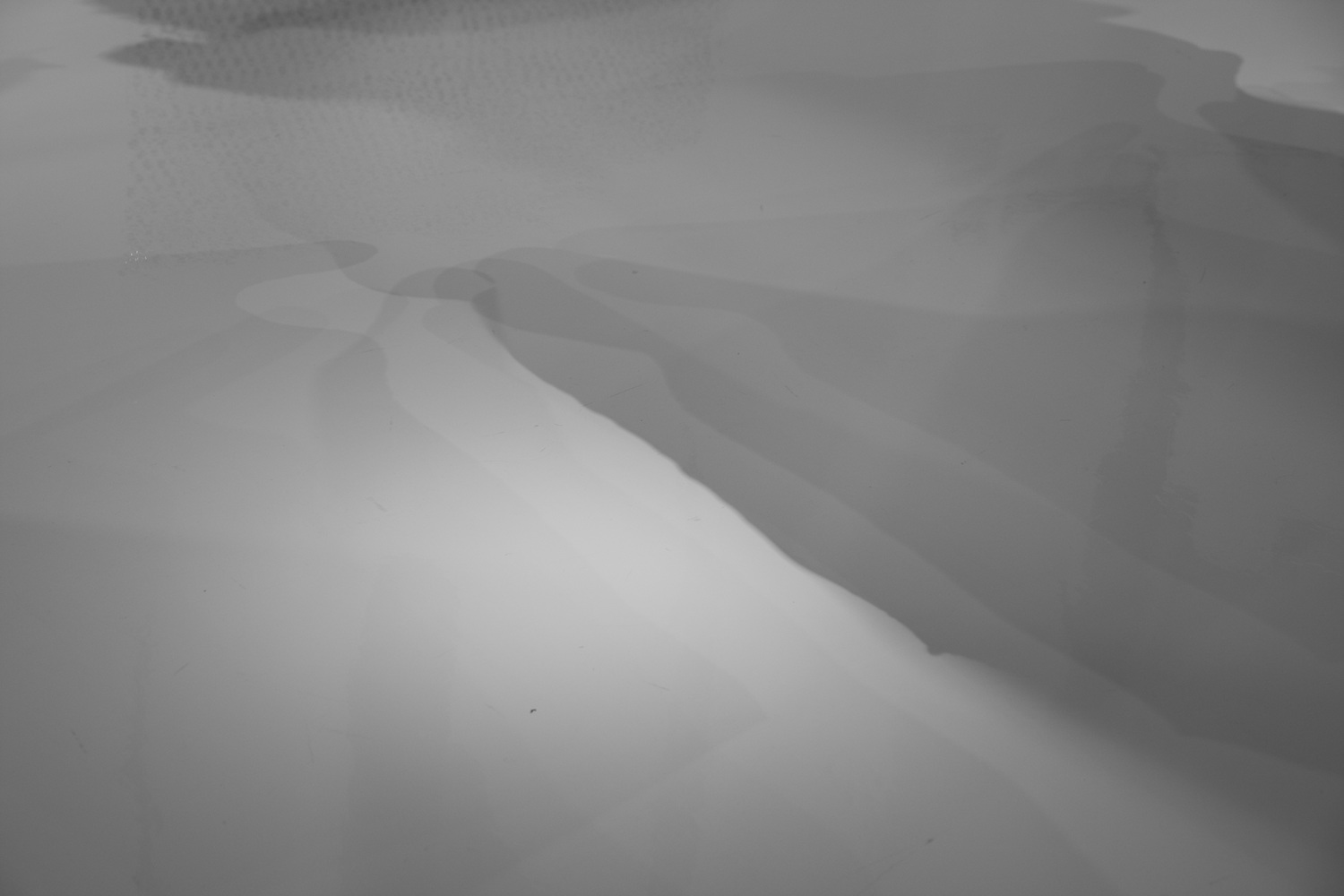

빛과 그림자. 흑과 백. 명(明)과 암(暗). 이들은 합의점을 찾지 않으며, 서로의 영역을 침범하지 않는다. 정반대의 성격을 가진 이들은 존재만으로 함께 한다. 이내 어우러진다. 각자의 경계선을 넘어서지 않은 채.

글·사진 김유미 기자

대립적이며, 상호보완적이다. 극명한 대비를 뒤로 한 채 빛과 그림자는 하나의 이미지를 일궈낸다. 나아가 빛과 형태를 통해 그 모습을 달리하며, 변화한다. 어둠은 빛을 통해, 빛은 어둠을 통해 존재한다. 유기적으로 존재할 때 그들은 각자 의미가 있다. ‘공존한다. 투시된다. 동일 선상에 놓여 있다’와 같이 빛과 어둠을 표현하는 데 있어 그들은 한 줄에 담기지 않을 만큼 팽팽하게 엮여 있다.

빛의 예술인 사진이 그러하듯 세상에 존재하는 대부분의 현상에 빛과 어둠이 있다. 양면성을 동시에 지니고 있다. 빛 속에 어둠이 있으며, 어둠이 있는 그 속에 빛이 있다. 이를 통해 현대 사회는 다양한 방법으로 지속된다. 온전히 빛만이 존재하지도, 어둠만이 존재하지도 않은 채. 두 개체가 세상 모든 영역에 드리워진다.

김유미 기자

yu_vdcm@naver.com